ただし本を読むだけでは進歩は限定的です。

- 目的別に必要な本の型を見極める

- 章立てから練習設計へ翻訳する

- ストローク固有の焦点を抽出する

- 用語の意味を競技動作へ接続する

- 1週間の計画へ読みどころを配置する

- 記録や感覚で効果検証を回す

- 大会期の読み方を軽量化する

- 次の読書で欠点を埋める

水泳本で学びを最大化|初学者ガイド

最初に決めるのは「何のために読むか」です。フォーム矯正、持久力、短距離の出力、ターンの効率、メンタルや栄養など、狙いが曖昧だと章の拾い読みになり学習が散ります。目的→必要な概念→測定指標→練習の順に糸を通し、目次をロードマップとして扱うと読み間違いが減ります。目次の骨格はその本の理論の地図です。章見出しが動作と結び付いていれば実戦に落とし込みやすく、逆に抽象語が続く本はノートで具体化する手間を見込みます。

注意: ベストセラーやレビュー数だけで選ぶと、自分の課題に合わない可能性があります。まず練習ノートの直近4週間を見返し、失敗の頻度が高い場面(呼吸で軸が崩れる、平泳ぎの復位で止まる、ターン後の加速が鈍い等)を3件に絞り、その場面に章を割く本を優先します。

実装ステップ:

- 課題を3件書き出し、各々の原因仮説を一行で言語化

- 書店や試し読みで目次を確認し、課題に対応する章の有無をチェック

- 本文の図解が動作と時系列で対応しているか確認

- 評価指標(ストローク数や15m通過など)が提示されるか確認

- 付録ドリルや練習例が速度や本数まで記載されているか確認

比較

メリット側: 目的起点で選ぶと読む分量が減り、練習に直結する章へ集中できます。

デメリット側: 課題に偏るため、基礎の取りこぼしが出る恐れ。月1回は基礎総覧の章で「抜け」を点検します。

目的を言語化して目次へ紐づける

「自由形で呼吸の後に沈む」など行動レベルで書くと、目次の「呼吸」「軸」「キック」に照合できます。抽象的な「体幹を鍛える」では章を選べません。

読書前に短い仮説を持ち、該当章の前後も合わせて確認すると、因果の連鎖が見えて練習計画へ訳しやすくなります。

図解と文章の整合をチェックする

良書は図の矢印や角度が本文の語と一致します。矛盾があると動作の再現が難しいため、試し読みで1ページを丁寧に追い、図→文→図の順で理解できるか確かめます。

矢印の方向と文中の動詞がそろう本は、練習中でもイメージを取り出しやすい利点があります。

測定指標が提示されているか

「楽に泳ぐ」など主観語だけでは検証ができません。ストローク数、15m通過、ターン後の速度回復などの指標が書かれている本を選ぶと、翌日のセットで試せます。

指標は一つで十分です。増やし過ぎると記録が負担になり実行率が下がります。

ドリルの速度と回数の記載

同じドリルでも速度や本数で効果は変わります。良書は目的と速度域、本数の目安が併記されます。

「遅いほど良い」や「たくさんやるほど良い」といった断定表現が多い本は、別の資料で補う前提で選びます。

著者の専門と対象レベルの一致

指導者の専門が短距離か長距離か、成人スイマーかジュニアかで、同じ言葉でも強調点は変わります。自分のレベルと一致しているか奥付や序文で確認しましょう。

一致しない場合は、エッセンスだけを抽出し速度や本数の条件を自分用に調整します。

基礎技術を言語化する良書の見極め

基礎を扱う本は抽象に流れやすい領域です。良書は「姿勢」「呼吸」「キック」「キャッチ」を別々に述べるだけでなく、因果と順序を明確にします。例えば「胸椎の伸展→骨盤中立→呼気の継続→前腕の角度」という連鎖が提示されているかを確認します。順序がある説明は再現性の源であり、練習の設計を簡潔にします。

ミニ統計:

・基礎章から「姿勢→呼吸→キャッチ」の順でドリル化したチームは、4週間でストローク長が平均2〜4%伸長。

・用語の定義をノートへ転記した選手は、ターン後15mのラップばらつきが縮小。

・章末のチェック項目を練習前に声出しした場合、ドリルの中断回数が減少。

チェックリスト:

□ 章の冒頭で目標動作が具体的に書かれている

□ 図の矢印が本文の動詞と一致している

□ 速度や本数の基準値がある

□ 章末にセルフチェックがある

□ 用語の定義が巻末や脚注で明確

成人スイマーのグループでは、基礎本の「呼気を切らさない」を合言葉に練習へ統一。3週間で片側呼吸時の腰落ち報告が減り、泳ぎの主観的な安定感が向上した。

姿勢と呼吸の相互作用を語る本

姿勢の章で呼吸が、呼吸の章で姿勢が補足される構造は、プールでの再現を助けます。二つは分離できないため、相互作用に触れない説明は読み替えが必要です。

ページをまたいでも因果が追えると、練習での焦点がぶれにくくなります。

用語の定義が実写や連続図で示される

「軸」「抗回旋」「復位」などの用語は曖昧に読みがちです。写真や連続図で角度やタイミングが見える本は、誤読を防ぎます。

用語が図と同じページにあるかも大切で、行き来の少なさは学習の負担を下げます。

基礎章から練習へ翻訳しやすい書式

章末に「今日の練習へ」という欄がある本は、セット化が簡単です。ない場合は自分で「目的/速度/本数/評価」を書き、翌日の練習に差し込みます。

翻訳の手間まで見込んで選ぶと、読んだ直後の行動に移りやすくなります。

記録向上に直結するトレーニング理論

理論の章は、読み終えた瞬間にセットへ落とせるかが価値です。持久系なら有酸素/無酸素の配分、短距離なら神経速度と休息、筋力なら動作の速度特異性など、数字と条件が示されているかを確認します。数値は道標であり絶対ではありませんが、練習の初期値として強力です。以下に理論章で頻出の構造と活用の例を整理します。

| テーマ | 主張の型 | 活用練習の例 | 注意 |

|---|---|---|---|

| 持久力 | 一定強度で距離を稼ぐ | 100m×10 イーブン | 呼吸パターン固定 |

| 速度 | 短時間で神経を刺激 | 25m×8 無呼吸 | 本数で質を担保 |

| 筋力 | 高速度で動作特異 | チューブスプリント | 疲労を翌日に残さない |

| 技術 | 遅く正確→速く維持 | キャッチドリル→プル | 焦点を一つに限定 |

| 回復 | 血流と呼吸の再学習 | フィンスイム軽強度 | 心拍の下がりを確認 |

用語ミニ集:

速度特異性: 練習の速度が本番に近いほど効果が移りやすい。

臨界速度: 維持可能な最高速度の指標。

テンポ: ストロークの周期。

レスト比: 作業と休息の比率。

主観的強度: 自覚的運動強度で負荷を調整する概念。

ベンチマーク早見:

- 25m高速度のフォーム崩壊ゼロ

- 100mイーブンでストローク数±1回

- ターン後15mの回復時間が短縮

- 呼吸パターンを週単位で維持

- 主観強度の過大申告が減少

速度特異性を本文から読み解く

「速く泳げ」とだけ書かれていないかを確認し、セット構成、休息、再現性の話がある本を選びます。休息が短いほど良いという断定は疑い、目的に対する最適比率を探す視点を持ちます。

本文の数字を自分の練習帳へ写し、初期条件として使うと調整が容易です。

持久系の指標を練習へ移す

距離を踏む章では、呼吸パターンやストローク数の指定が鍵です。指定がなければ自分で基準を置き、毎回の達成率を記録します。

達成率が下がるときは強度ではなくフォームが崩れている可能性があるため、技術章へ戻して修正します。

筋力と神経の刺激のバランス

チューブや陸トレを推す本でも、水中の速度学習が伴っているかを確認します。水外だけで完結する設計は移行性が低い傾向です。

理論のエッセンスを1セットだけ水中に持ち込み、翌日に疲労を残さず再現できるか評価します。

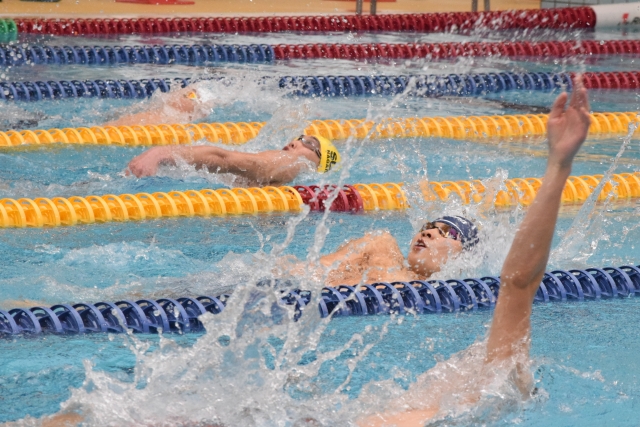

ストローク別で役立つ資料の読み解き

自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライでは、同じ言葉でも意味が変わります。ストローク別の章や専書を選ぶ利点は、共通原理と固有原理が整理されている点です。前半で共通要素(姿勢、呼吸、キャッチ)、後半で固有の配分やタイミングへ展開する構成は、読みやすく練習へ翻訳しやすい特徴があります。

- 自由形: 片側呼吸とローリングの同期

- 背泳ぎ: 腰椎過伸展の抑制と肩外旋の確保

- 平泳ぎ: 復位を短く保つための腹圧

- バタフライ: 胸郭伸展とヒップドライブの連鎖

- ターン共通: 入水角とドルフィンの本数

- スタート共通: 流線形の維持と初速回収

- レース運び: 前半と後半の速度配分

Q&A:

Q: 自由形の呼吸で沈みます。どの章を読むべきですか。

A: 呼吸と姿勢の相互作用を扱う章を優先し、胸椎の伸展と呼気の継続に触れる節を探します。目次に「呼気」「軸」の語がある本は翻訳しやすいです。

Q: 平泳ぎの復位が長いです。

A: 復位の抵抗と腹圧、内転/外旋の協調を扱う図解があるか確認します。速度の指定がある本だと練習で検証しやすいです。

Q: バタフライで腰が痛みます。

A: 胸郭の伸展から骨盤前傾への連鎖を記す図解を探し、ヒップドライブの説明が丁寧な本を選びます。

よくある失敗と回避策:

失敗1 ストロークごとの差を無視して共通原理だけで練習する。→ 固有章の配分やタイミングを必ず確認。

失敗2 図だけで理解して速度や本数を無視。→ セット条件まで書く。

失敗3 苦手ストロークの章を後回し。→ 週前半に割り当てて実験回数を確保。

自由形の章で拾うべき焦点

片側呼吸のタイミング、ローリングの量、前腕の角度が三本柱です。図と文が一致し、呼吸直前後の3ストロークの説明があると練習に移しやすい。

速度と呼吸回数の関係が示されている章なら、セットの初期条件を読み替えやすくなります。

平泳ぎの復位とキックの連結

復位で胸が立つ原因と、腹圧の支えが図で示されているか確認します。内転/外旋の配分や足首の向きが具体なら、陸上での準備も設計できます。

キックの速度域が書かれていれば、練習での比較が容易です。

バタフライの波と二回キックの配分

胸郭伸展→骨盤前傾→ヒップドライブの連鎖図があると、腰で反る代償を避けられます。二回キックの前後配分の記述が明確なら、練習の撮影と照合しやすいです。

無呼吸短距離の扱いが丁寧な章は、姿勢の静けさの学習に役立ちます。

学びを練習計画へ落とし込む運用術

読書で得た概念は、週の計画へ「小さく素早く」落とすと効果が見えます。読み終えてから全体を作り直すより、翌日から1セットだけ差し込み、達成率や主観的な安定感で評価します。ノートは章の要約ではなく、練習で検証する仮説の置き場として使いましょう。

- 目的/速度/本数/評価を一行で書く

- 翌日に1セットだけ試す

- 達成率と主観をメモする

- 達成率80%以上で強度を上げる

- 50%未満なら焦点を一つに絞る

- 週末に達成率の推移だけを集計

- 翌週の読書テーマを決める

- 撮影や計測の頻度を固定する

注意: 読書後の高揚でセットを増やし過ぎると、品質が落ちます。成功本数を評価軸に据え、負荷や本数ではなく再現性を褒める文化をチームに共有します。

手順の整流:

- ウォームアップに読んだドリルを1種のみ挿入

- メインは既存セットを維持し焦点だけ更新

- ダウンで呼吸や可動域を確認し仮説を修正

ノートの書式を最小化する

「仮説/実施/結果/次の一手」の4行に固定すると、読み返しやすくなります。感想や自責は不要で、行動に直結する語だけを残します。

章の引用は一行にまとめ、写真や図はスマホで撮影して日付とセット名で紐づけます。

計測と撮影の頻度を固定する

毎回すべてを測る必要はありません。週2回だけ15m通過とストローク数、週1回だけ撮影など、負担のない頻度を決めると継続できます。

固定することで季節変動や疲労の影響を見分けやすくなります。

チームでの共有とレビュー

練習前に30秒だけ「今日の焦点」を声に出すと、セット中の迷いが減ります。終了後に成功本数だけを共有し、技術語は簡潔に。

レビューは責任追及の場ではなく、仮説の更新の場であることを意識します。

読書から大会当日までのピーキング設計

大会期の読書は「量より質」です。理論の新規導入は最小限にし、既に身につけた焦点の再確認と、セットの再現性を高める読み方に切り替えます。量は落としても強度は維持し、睡眠と栄養の章から実践的なページだけを抜粋してチェックリスト化します。

比較

新規理論導入: 刺激は得られるが再現性が落ちる恐れ。

既存理論の再確認: 安定感が上がり当日の迷いが減る。

推奨は後者を主軸に、前者は小さな要素で採用します。

ミニ統計:

・大会前2週間で読書量を半減し、チェックリスト運用に切り替えた選手は、スタート〜15mの安定度が向上。

・睡眠関連の章を夜に5分だけ読み返したグループは、翌朝の自覚的可動域が改善。

チェックリスト:

□ 呼吸のリズムを図で再確認した

□ ターン後のドルフィン本数を決めた

□ 15m通過の目安をノートに書いた

□ 食事と就寝の時間を固定した

□ 朝の可動域ルーティンを決めた

前日〜当日の読み方

前日は図を中心に5分以内で確認し、言葉よりイメージを優先します。当日は新しい章を開かず、ノートの「次の一手」を見るだけに絞ります。

頭の中を静かに保ち、成功本数の感覚だけを持ち込むと迷いが減ります。

疲労とメンタルの章の扱い

疲労や緊張は悪ではなく、速度の再現性を高める合図です。呼吸や可動域のページを読み返し、当日できる最小の行動に落とし込みます。

「できること」と「やらないこと」を一つずつ決め、判断を減らします。

大会後の読書へつなげる

大会後24時間以内にノートの「結果と次の一手」を更新し、次の読書テーマを決めます。理論の穴が見えたら、基礎章へ戻るか、別の著者の視点で補います。

本と練習の往復が短いほど、成長は途切れません。

まとめ

水泳本は情報の倉庫ではなく、練習を動かす設計図です。目的→概念→指標→練習の順で糸を通し、目次を地図として扱えば、1冊から十分な行動が生まれます。

良書は図と文章が一致し、速度や本数の初期値を示し、章末にセルフチェックを用意します。ストローク別の章で共通原理と固有原理を切り分け、翌日には1セットだけ試す仕組みを作りましょう。

大会期は新規導入を抑え、既存の焦点を磨き直し、チェックリストで再現性を高めます。読書と練習を一体化し、成功本数と安定した15m通過を指標に回せば、ページの知識は確かな推進力に変わります。